La belleza es objetiva. Tan objetiva como puede serlo un retazo de vida resguardado, doliente de este mundo enajenado. Un fragmento de tiempo congelado, funesto en su apogeo. Sola. Perdida. Y, a la vez, reemprendida en sus azares disolutos. Como un beso infinito de mar de agua salada; como el roce de un pétalo inflamado y la voz de quienes nunca has olvidado.

Es objetiva en su abismo. En su virgen y amarga poesía: «La fiebre de un sábado azul y un domingo sin tristezas. Esquivas a tu corazón y destrozas tu cabeza». Tangible como un gol de último minuto, un grito de victoria, una sonrisa lagrimeada. «¡GOL, CARAJO. GOL!». Es una pintura de acuarela, con el agua desparramada cual gotas de lluvia acantilada. Pintura de un túnel y de un tren que lo atraviesa. De una estepa que lo celebra, de una sentencia que lo libera. «Los guardias quedaron atrás, muy turbados».

Es objetiva porque es imposible. Como el puerto de El Soldado, aquel poeta de siempre. «Los ojos se me han muerto en tus cabellos / y no tengo otro cuerpo que la hierba». Y así, en su imposible figura desbordada, es un final acalorado, una «ronca maldición», un telón emborrachado. La muerte… La belleza es la muerte. Puesto que mata a quien la escribe, a quien la capta, a quien la vive. Agazapada en el umbral de la esperanza, deja entrever su paradójica agonía. Y, como un tifón ilusionado, como esa «herida que duele y no se siente», envuelve a quien la asiste con su manta aterida de firmeza delicada.

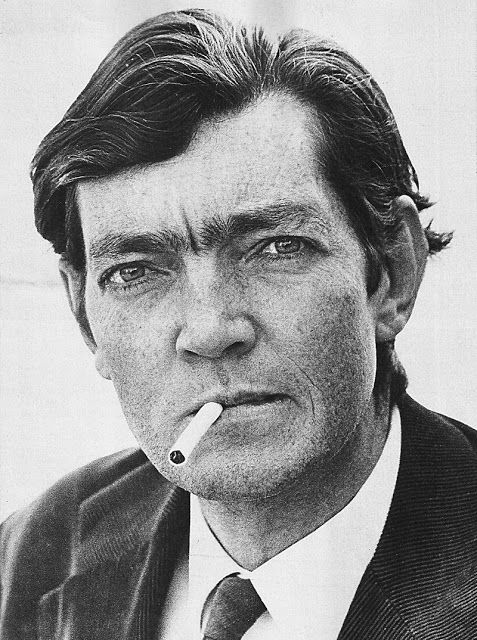

La belleza es ordinaria. Esa primera pitada de tabaco rubio que te recuerda seguir viviendo. Las lonjas de pan y la leche no cortada. La destreza matutina que requiere el abrir los ojos y mirar, por primera vez, lo que ya se había visto. Son «Las tardecitas de Buenos Aires…» y de Cochabamba y de Málaga. Las que tienen ese «qué se yo… ¿viste?».

Esta excelsa cotidiana, ordinaria en su vergüenza, recorre los bazares del mundo empuñando su valija -esa triste y torpe valija- con un orgullo napoleónico. Se sabe que está ahí, mas se pretende ignorarla. Y, de repente, ¡Boom! Un golpe a la quijada. Nuestro último round es con aquella remota congoja. Con el ritmo del espacio. Con el sonido del tiempo. El silencio: «la primera cosa que existió». La verdadera belleza. El silencio; la nada. Una foto palpitante nos cuenta la vida, sus hazañas, sus quehaceres. La belleza es ordinaria. Y lo ordinario es infinito.

Imperfecta en su apariencia. Se le notan las canas, las arrugas, las estrías detrás de los brazos y en medio de las piernas. Se le pudren los dientes y se le caen los párpados estropeados. Envejecen sus senos, de agria y amarga lactancia, mientras se endurece su carozo derrotado. A veces duerme. A veces, el insomnio la maltrata. Por eso se equivoca, pierde el hilo, se ocupa de las nimiedades vociferantes de malos augurios que acaban por arrancarle la vida.

Camina cojeando, marchitada, tambaleándose en medio del rastro de mierda que se ha quedado impregnada en el bucólico panorama. Percibe en su andar ese olor putrefacto de carne incendiada, de sangre coagulada, de cientos de «frutas extrañas que cuelgan en los árboles del sur». Comprende, en su inequívoca naturaleza, aquel grito entrañable de dolor. La violenta, la desvirga, la mutila.

Ahora, la belleza, es también violencia. Huele también a sangre. Sabe también a mierda. «Oh, sal ya, hijo mío, sal, sal, sal de entre mis piernas… sal, hijo de la traición… sal, hijo de puta…». Nace del odio conturbado, del miedo constipado. Como ese sexo no deseado, como ese hijo del rencor y la miseria, como ese parto de un vientre torturado. Nace y cae rendida ante la muerte. Inocentemente genuflexa.

Esta esclava del deseo y la vehemencia, del perverso hedor de la indecencia, carga consigo su apoteósico vestigio ensimismado. Su delirio la condena al calvario de lo inefable, de lo aporéticamente incalculable. Camina entre lo etéreo, entre lo efímero y lo oxidado. Y así, con sus tangos y milongas, espera el arrebol. Llegado el alba, se sienta a morir. Las campanas ya doblaron, no hace falta preguntar por quién.

La belleza tuvo siempre muchos nombres. Alguna vez se llamó Borges. Otras, Terán Cabero. Cuando sufría aquella infranqueable soledad intoxicada, se llamó Poe. Fue Miguel Ángel, Tiziano y Baudelaire. Hay quienes la conocieron como Lennon o McCartney o Jagger. Otros muchos juran en su infierno que los mató Welles. Orson Welles. En todas, siempre inevitable. Siempre precisa. Siempre innegable. Para mí, ya no tiene nombre. Y si lo tiene, lo desconozco.

«Cada memoria enamorada guarda sus magdalenas y la mía -sábelo, allí donde estés- es el perfume del tabaco rubio que me devuelve a tu espigada noche, a la ráfaga de tu más profunda piel. No el tabaco que se aspira, el humo que tapiza las gargantas, sino esa vaga equívoca fragancia que en algún momento, en algún gesto inadvertido, asciende con su látigo de delicia para encabritar tu recuerdo, la sombra de tu espalda contra el blanco velamen de las sábanas» (Fragmento de «Tu más profunda piel (Último Round)». Julio Cortázar, 1969).

LINK DE SPARK: https://express.adobe.com/page/C3WwVkIgRJsxQ/